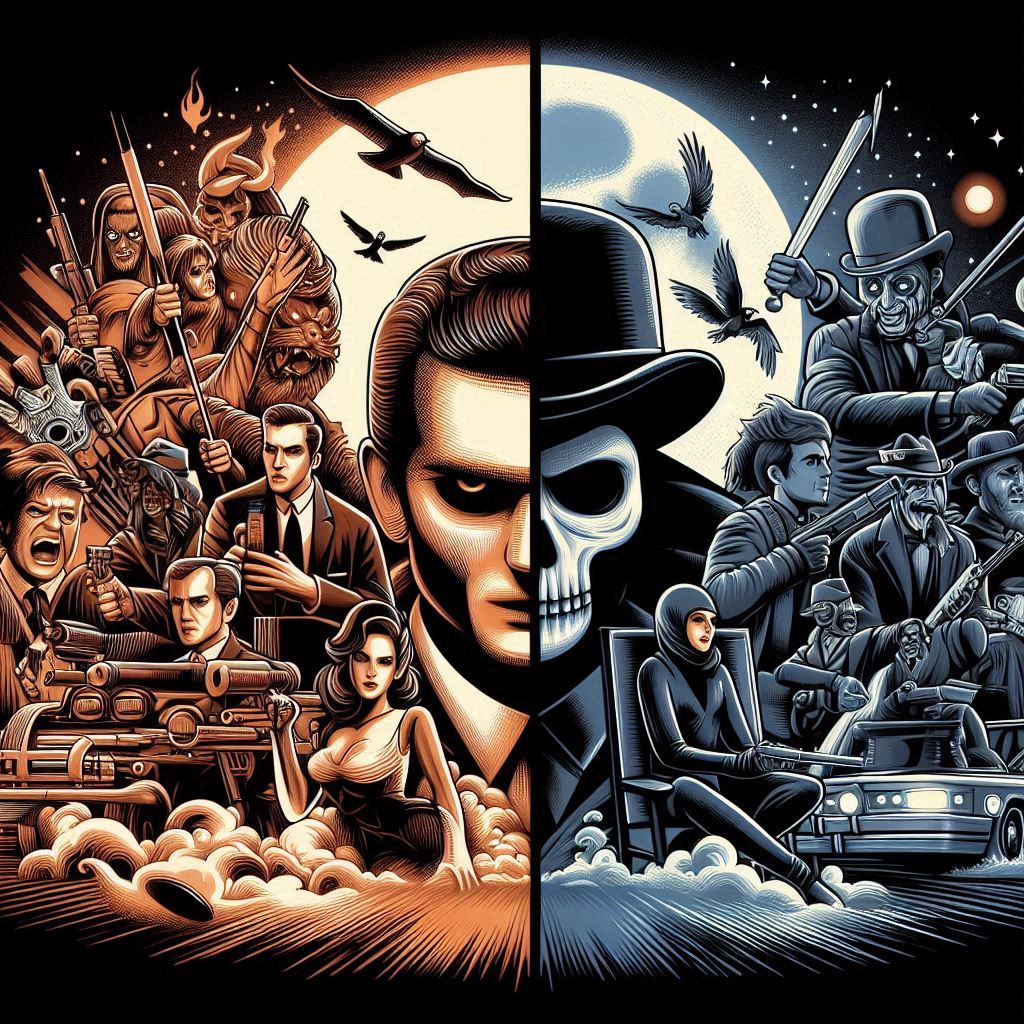

장르영화는 시대의 기술, 미학, 감성에 따라 끊임없이 진화해 왔습니다. 20세기 중반의 고전 장르영화는 장르적 규범을 세운 원형이라면, 21세기 이후의 현대 장르영화는 그 규범을 해체하거나 재구성하며 새롭게 진화하고 있습니다. 본문에서는 고전 장르영화와 현대 스타일의 대표적 차이를 ‘구도’, ‘연출 방식’, ‘서사 속도’라는 세 가지 관점에서 비교해 분석합니다.

1. 구도: 안정적 대칭 vs 파격적 프레이밍

고전 장르영화의 구도는 대체로 안정적이고 중심 중심적입니다. 예를 들어 존 포드의 서부극 <수색자>(1956)는 광활한 대지를 배경으로 인물을 화면 중앙에 두는 구도로 인물의 결단과 서사의 명료함을 강조합니다. 4:3 혹은 1.37:1의 아카데미 화면비는 중심 프레임에 모든 의미를 집중시키는 데 용이하며, 대칭성과 수직·수평선의 정돈이 인물의 내면보다는 외부 세계의 질서를 표현하는 데 활용됩니다.

반면, 현대 장르영화는 구도를 해체하거나 불균형 구조를 통해 인물의 심리, 정서적 불안을 강조합니다. <그린 나이트>(2021), <조커>(2019), <바빌론>(2022) 등은 종종 인물을 프레임의 끝에 위치시키거나 의도적으로 프레임을 기울여 시청자의 불편함과 몰입을 유도합니다. 와이드스크린 비율(2.39:1)을 활용하여 공간과 심리의 간극을 시각화하며, 카메라의 시점이 객관성을 해체하고 인물의 주관으로 침투하는 방식이 자주 등장합니다.

2. 연출: 고전적 규범 vs 유동적 감각

고전 장르영화는 연출의 규범이 명확했습니다. 주인공은 항상 극의 중심에 있고, 사건은 인과적 서사에 따라 논리적으로 전개되며, 편집은 ‘보이지 않게’ 설계되어 관객이 영화 세계에 몰입할 수 있도록 돕습니다. 대표적으로 히치콕의 <현기증>(1958)은 연출과 편집이 사건의 긴장감을 논리적으로 축적하면서, 서사 진행과 정서 흐름을 일치시킵니다.

현대 장르영화는 이 규범을 비틀거나 넘어서는 데 주저하지 않습니다. <에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스>(2022)는 멀티버스 설정을 바탕으로 장르와 시공간, 캐릭터의 정체성까지 자유자재로 혼합하며, 감독의 주관적 연출이 서사의 질서를 압도합니다. 음악과 장면 전환의 과감한 결합, 신체 중심의 액션 연출, 빠른 카메라 회전과 줌 등은 시청각 자극을 중시하는 현대적 감각을 반영합니다.

또한, 현대 영화는 종종 영화적 장치를 드러냄으로써 관객과의 거리감을 형성하거나 메타적 층위를 추가합니다. 고전이 몰입을 목표로 삼았다면, 현대는 거리두기와 재해석을 통해 관객에게 사고와 해석을 요구합니다.

3. 속도: 느린 축적 vs 빠른 소비

고전 장르영화는 시간의 흐름을 ‘축적의 리듬’으로 이해했습니다. 감정의 형성, 인물의 선택, 갈등의 고조는 천천히 진행되며, 대사와 장면 전환에도 여백이 많습니다. <카사블랑카>(1942), <12인의 성난 사람들>(1957) 같은 작품은 단일 장소나 긴 대사 중심으로도 서사의 몰입을 가능케 했으며, 그 느린 템포가 오히려 서사의 무게와 감정을 깊게 새기는 방식이었습니다.

반면 현대 장르영화는 빠른 편집, 높은 정보 밀도, 빠른 전환 속도를 특징으로 합니다. 넷플릭스, 유튜브 등 디지털 플랫폼에 익숙한 관객의 감각에 맞춰 장면 길이는 짧아지고, 서사의 구조는 ‘컷 중심’으로 재편됩니다. <존 윅> 시리즈나 마블 영화들은 초당 카메라 이동 횟수가 수십 차례에 달하며, 서사보다 감각적 체험 중심으로 소비됩니다.

이는 몰입과 피로의 경계를 빠르게 오가게 만들며, 관객은 깊은 정서적 교류보다 ‘재미’와 ‘속도감’에 반응하게 됩니다. 그러나 동시에 <그녀>(2013)나 <먼 훗날 우리>(2018) 같은 작품은 현대 속도감과 감정 축적의 균형을 유지하며 고전적 미학을 현대적으로 변용하는 사례로 주목받고 있습니다.

마무리 없는 관찰 – 변화하는 장르의 흐름

고전 장르영화와 현대 스타일의 차이는 단순히 과거와 현재의 대비가 아니라, 영화가 시대와 기술, 감성에 따라 어떻게 문법을 변형시키고 진화해왔는지를 보여주는 지표입니다. 구도, 연출, 속도의 차이는 각각의 시대가 요구하는 감각의 반영이며, 장르영화는 그 경계를 끊임없이 확장하면서 새로운 정체성을 만들어가고 있습니다.